Une île, qui plus est habitée, au Burkina Faso ? Vous n’y pensez pas. Et pourtant si. Et si vous n’y croyez pas, allez au Sourou, plus précisément dans la commune rurale de Di : à quelque cinq kilomètres de là, au milieu de l’immensité bleue, plutôt grisâtre du fleuve qui a donné son nom à la province, affleure, telle une tonsure au milieu du crâne, l’île de Toma, appelée là-bas Toma-île. Ne vous méprenez surtout pas sur le nom : même si on se trouve toujours dans le samogoland, rien à voir en effet avec la localité de Toma, chef-lieu du Nayala. A l’isolement géographique de cet arpent de terre s’ajoute son extrême marginalisation au plan urbanistique :

Une île, qui plus est habitée, au Burkina Faso ? Vous n’y pensez pas. Et pourtant si. Et si vous n’y croyez pas, allez au Sourou, plus précisément dans la commune rurale de Di : à quelque cinq kilomètres de là, au milieu de l’immensité bleue, plutôt grisâtre du fleuve qui a donné son nom à la province, affleure, telle une tonsure au milieu du crâne, l’île de Toma, appelée là-bas Toma-île. Ne vous méprenez surtout pas sur le nom : même si on se trouve toujours dans le samogoland, rien à voir en effet avec la localité de Toma, chef-lieu du Nayala. A l’isolement géographique de cet arpent de terre s’ajoute son extrême marginalisation au plan urbanistique :

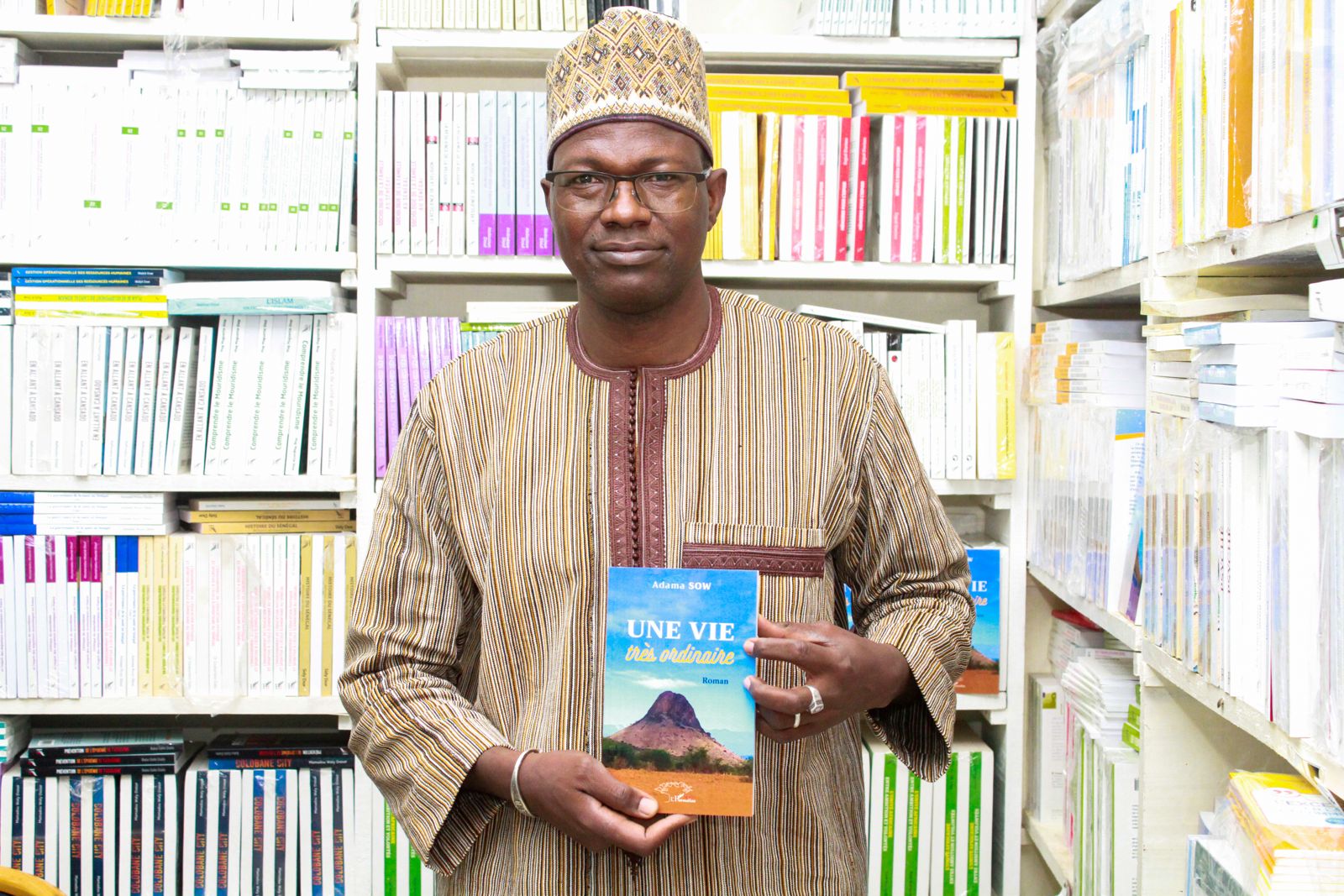

![]() pas d’eau potable ni d’infrastructure d’assainissement ;

pas d’eau potable ni d’infrastructure d’assainissement ;

![]() pas d’électricité ;

pas d’électricité ;

![]() pas de dispensaire ;

pas de dispensaire ;

![]() pas d’école ;

pas d’école ;

![]() pas de Police, encore moins de Gendarmerie, rien. Près d’un millier de personnes y vivent cependant selon le maire de Di, dont relève cette île. Vingt-quatre heures durant, nous avons payé de notre personne pour explorer cette fourmilière humaine : la vie dans son quotidien, sa monotonie, sa fadeur, son étrangeté ; chose qui pourrait inspirer les réalisateurs de documentaires en ces jours où le 22e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) bat son plein dans notre pays. Récit.

pas de Police, encore moins de Gendarmerie, rien. Près d’un millier de personnes y vivent cependant selon le maire de Di, dont relève cette île. Vingt-quatre heures durant, nous avons payé de notre personne pour explorer cette fourmilière humaine : la vie dans son quotidien, sa monotonie, sa fadeur, son étrangeté ; chose qui pourrait inspirer les réalisateurs de documentaires en ces jours où le 22e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) bat son plein dans notre pays. Récit.

Alors, que faire ? Rebrousser chemin à quatre kilomètres seulement de la destination finale ? Renoncer à la « folle idée » de passer la nuit sur ce morceau de terre « malfamé » ?

Ce mercredi 9 février 2011, à l’issue de la brève visite de courtoisie au maire de Di, la peur, ou tout le moins le doute, commence à nous saisir. « C’est toi le chef de mission, c’est à toi donc de décider », me lance le chauffeur, Moïse, les bras chargés de bouteilles d’eau et de provisions. Le photographe, Emmanuel, lui, a le visage toujours aussi impassible.

« Quoi ? Dormir à Toma-île ? En tout cas, si vous réussissez à le faire, vous seriez alors les premiers étrangers à réaliser un tel exploit », venait en effet de nous prévenir le maire, Amadou Séri. Quatre agents municipaux, présents à ce moment-là dans le bureau du maître des lieux, nous mitraillent d’un regard où se mêlent stupéfaction et dissuasion. Conseiller des affaires économiques à la retraite et fils de la région, le bourgmestre a, certes, déjà foulé le sol de Toma-île, village isolé, mais jamais il n’y a passé la nuit.

C’est que dans toute la province du Sourou, le simple énoncé du vocable « Toma-île » suscite moult appréhensions, pour ne pas parler de frayeurs. La veille, à l’auberge de Niassan : « Jamais je ne mettrai les pieds dans ce coin perdu. Même pour tout l’or du monde. Est-ce que vous savez que la zone est peuplée d’hippopotames ? » Savez-vous de qui provient cette première mise garde ? D’un employé de l’Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS), projet agricole et environnemental dont la zone de couverture s’étend sur l’île.

Alors là, si l’encadreur agricole lui-même n’ose pas s’y aventurer… Parvenus aux « entrer-coucher » de l’hôtel de campagne « la Vallée » morts de fatigue, nous voilà désormais morts de trouille.

Irrésistiblement, me reviennent à l’esprit les commentaires d’une amie française, Annelise Chalamon. Chargée du suivi de l’association des « Amis du Consulat du Burkina Faso à Nice », elle fut la première à me parler de « ce microcosme qui n’a jamais bougé ». C’était en décembre dernier à Ouagadougou, lors d’un de ses multiples passages au « Pays des hommes intègres » : « Je suis allée sur l’île tout à fait par hasard. D’ailleurs ce fut contre l’avis des amis burkinabè qui étaient avec moi, qui ne voyaient aucun intérêt à aller chez ces sorciers (sic) ». Effondrant. La nuit s’annonce longue, et elle le fut effectivement. Mais puisque le jour finit toujours par se lever, le lendemain, dès potron-minet, pleins gaz sur Toma-île. Vogue la galère. Advienne que pourra !

« Aucun intérêt à aller chez ces sorciers »

La route, en terre rouge, file sur la bourgade de Di, serpentant à travers une végétation de savane arbustive. Nids de poule, tôles ondulées et fourrées en imposent aux usagers : allure de tortue, freinages brusques, coups de volant itératifs, secousses. Pénible ! Chemin de croix pour les conducteurs et les passagers à bord.

Soudain, le poste de police frontalier de Di, la ligne de démarcation territoriale entre le Burkina Faso et le Mali n’étant qu’à quelque quinze bornes plus au nord. Arrêt obligatoire. Vérification des papiers du véhicule : RAS. Contrôle de l’identité des voyageurs : RAS. Autorisation donc de poursuivre l’odyssée.

Bref arrêt chez l’agent des eaux et forêts Hamado Nana. C’est la personne de ressource que nous a recommandée, la veille, un de nos contacts à Kassoum, patelin situé à un jet de pierre de là. Toma-île, il en a déjà entendu parler. Mais, jusque-là, il n’y a pas mis les pieds, lui non plus. Compte-t-il le faire un jour ? « Si le devoir m’y oblige. L’île est une ZOVIC [NDLR : Zone villageoise d’intérêt cynégétique] ». C’est du reste le cas de tout le pourtour du fleuve, bien prisé par les mordus de la chasse aux canards sauvages.

Sur son bureau, un trophée de chasse : une patte empaillée d’hippopotame servant de porte-stylo : « Elle provient d’une saisie opérée chez des braconniers. Il s’agissait d’un jeune animal. Vous en rencontrerez de très gros à Toma-île ». Résurgence du sentiment de peur. Devinant sans doute les effets anxiogènes de ses révélations, le forestier s’empresse de nous rassurer : « C’est vrai qu’il y a beaucoup d’hippopotames dans la zone où vous vous rendez, mais soyez sans crainte. Les cas d’attaques sont rares ». Faute d’autorisation de sa hiérarchie, il ne peut faire partie de l’expédition. N’empêche ! Effectuer un bout du trajet, ce n’est pas ce qui lui vaudra un rapport ; surtout que l’embarcadère de fortune est à quelques encablures de là.

En moins de deux, l’agent enfourche sa monture, se lance à vive allure sur un sentier, slalome entre paquet de concessions et buissons, puis freine net : un cul-de-sac. Demi-tour. Il vire à gauche, puis à droite, fend une parcelle de cultures fraîchement labourée, l’arrière-train rebondissant contre la selle de la moto. D’un brusque geste du bras, il nous fait signe de ralentir. Le guide s’est égaré de nouveau. Mais il en faut plus pour le décourager. La troisième tentative sera la bonne. Enfin ! « J’ai été affecté à Di il n’y a pas longtemps. C’eût été de Lanfiéra [NDLR : Village situé à quelques kilomètres plus au sud] que je vous aurais conduits ici sans la moindre difficulté ».

Fin de trajet pour la fourgonnette, talquée de poussière rouge. Une brise fait clapoter l’étendue d’eau. Sur place mouillent quelques pirogues.

Le soleil claque sur le gris du fleuve. Tout au long de la berge s’étire un tapis de nénuphars et d’herbes aquatiques. Envoyé par le conseiller municipal de l’île, lui-même touché quelques heures auparavant par le maire au moyen d’un téléphone portable, un homme au physique herculéen nous fait signe d’embarquer. Pas besoin de demander s’il fait partie « des gens de là-bas ».

Etre né « là-bas », ça se lit sur la paume, couverte de callosités, à force de travailler la terre. Ça se lit sur les biceps, saillants, à force d’écumer le fleuve à la rame. Ça se lit aussi à travers la virginité linguistique : le dafing (proche du dioula) ou rien. Pas même le petit nègre, ce français de la rue.

![]() « C’est vrai qu’ici c’est plein d’hippopotames ? »

« C’est vrai qu’ici c’est plein d’hippopotames ? »

![]() « Je ne parle pas la langue des Blancs », rétorque le piroguier, Bakary Sabo, en dioula. Baragouinant sa langue, on finit par se faire comprendre. A grand renfort de gestuelles. Le message capté, il se tord alors de rire avant de nous rassurer : « Ah ! Les malous ? Ils ne font rien ».

« Je ne parle pas la langue des Blancs », rétorque le piroguier, Bakary Sabo, en dioula. Baragouinant sa langue, on finit par se faire comprendre. A grand renfort de gestuelles. Le message capté, il se tord alors de rire avant de nous rassurer : « Ah ! Les malous ? Ils ne font rien ».

A l’arrière de la barque, mâchoires serrées, il s’empare d’une rame, se courbe, enfonce de ses puissants bras la longue perche dans l’eau, puis se redresse progressivement, ahanant. L’embarcation crisse sur des herbes rêches, pivote légèrement avant de glisser avec facilité sur l’étendue grise. Cap sur Toma-île.

La traversée est paisible. Loin devant, le monticule noirâtre aux contours imprécis se met à grossir, à grossir et à grossir, au fur et à mesure que la pirogue gagne le large. Première à prendre forme dans ce fatras d’habitations, une bâtisse ruiniforme à trois sommets. « C’est quoi, cette maison bizarre ? » Une mosquée. Elle mord pratiquement sur le fleuve. Une couche superficielle de ciment protège sa base de l’humidité, permanente.

Tel un Colosse de Rhodes en banco, l’édifice est visible de tous les visiteurs se dirigeant vers l’île. Comme pour signifier aux étrangers que le village est exclusivement une terre d’islam. « Ici, c’est comme ça. On naît musulman et on meurt musulman », raconte l’habile piroguier, en pleine manœuvre pour l’abordage.

Durée du trajet, long d’environ trois kilomètres : une vingtaine de minutes. « A y dansè [NDLR : bienvenue en dioula] », lance une femme, la vaisselle tanguant sous l’effet des flux et reflux des eaux. A côté, une autre se coltine une lessive réfractaire à la mousse, tandis que sa voisine vanne du riz pour le repas du jour. Sur un tas d’immondices qui donne sur l’eau, des enfants se soulagent. Régal pour les gallinacés déjà aux aguets. Silhouette granitique, démarche traînante, bras chargés de bagages, Bakary ouvre la voie dans une nuée de mômes. Pieds nus, culottes crottées, la bande de bambins grossit à mesure que nous avançons, à travers un dédale de ruelles.

Direction : la demeure de notre djatigui (hôte en dioula), Souleymane Sabo, conseiller municipal. Une petite baraque d’une pièce, genre « voilà moi » (1) que rien ne distingue des autres habitations : construction en banco, murs enduits de boue noire séchée. Pas de clôtures ni même de toiture en tôle. Ici, le statut d’élu local est un titre auquel ne s’attache le moindre privilège. Pas le moindre non-loti à dealer, pas de lotissements juteux à réaliser.

Une charge sans pain ni miette et dont le titulaire piaffe d’impatience de se décharger. « Coinsigni [NDLR : Déformation de conseiller] », comme on l’appelle ici, est après tout un habitant de Toma-île comme les autres. Pas plus : il travaille à la dure, rame tel un galérien, vit de sa force physique, consacrée essentiellement à la pêche et, dans une certaine mesure, à la culture du riz, boit l’eau du fleuve et ne sait ni lire ni écrire.

Sa femme ? Une épouse comme les autres : elle accouche à Di où à Niassan, si ce n’est dans la barque qui l’y transporte, veille sur une progéniture abondante, conduit la pirogue, pratique la pêche, vend le poisson frais à des acheteurs venus d’ailleurs, ou fumé au marché de Di, qui a lieu tous les cinq jours.

Ses enfants ? Des mômes comme les autres : condamnés à l’analphabétisme faute d’école (même coranique), frappés d’anémie et exposés aux maladies liées au manque d’eau potable et à l’absence totale d’infrastructures d’assainissement telles les latrines. « Le maire m’a informé que vous aviez décidé de dormir avec nous afin de vivre nos réalités.

C’est bien, mais ça ne sera pas facile pour vous qui venez de Ouagadougou », prévient l’hôte d’une voix rauque, à grand renfort de gestes, comme pour briser cette barrière linguistique qui nous sépare. Au même moment, son épouse, gros gobelet en main, se fraye un passage au milieu d’une cohorte d’enfants qui nous entoure, s’arrête en face de moi, porte le récipient à la bouche avant de me le tendre. L’incontournable eau de l’étranger. Malicieux, le mari me reluque du coin de l’œil, devinant sans doute mon embarras.

Pas question de refuser. Difficile cependant d’avaler, ne serait-ce qu’une goutte, cette eau prélevée directement au fleuve et non traitée. Le bord du contenant coincé entre des lèvres craintives, la bouche hermétiquement fermée, la parade est vite trouvée, les apparences sont sauves. A leur tour, le photographe et le chauffeur feignent, eux aussi, de savourer le liquide. Mais l’astuce n’échappe pas au maître des lieux : « Ici en tout cas c’est cette eau qu’on boit depuis le temps de nos arrière-grands-parents. Quand Drissa [l’interprète attitré de la localité] va venir, on va mieux parler ».

Mais, pas besoin de traducteur ni d’une quelconque enquête savante pour goûter au quotidien de ce microcosme insulaire. Un va-et-vient d’un bout à l’autre de l’île suffit. Chose faite. La réalité, ici, ça se voit, ça se touche, ça se lit sur les êtres et les choses.

Une fourmilière humaine sans reine ni roi

Des maisons portent des antennes de télévision et des habitants possèdent des téléphones portables ? Surtout ne vous méprenez pas. La modernité s’arrête-là.

La réalité ici, c’est le manque de puits, de forage et d’assainissement. La réalité ici, c’est aussi l’absence totale du moindre signe de la présence de l’Etat : pas d’école, pas de dispensaire, pas de poste de Police ni de Gendarmerie. Côté mondanité, pas de lieux de loisirs. L’artisanat, expression culturelle du génie traditionnel propre à chaque société ? Inexistant. Cette fourmilière humaine, sans reine ni roi, tire sa pitance de l’eau et de la terre ; c’est-à-dire de la pêche et de l’agriculture. Précisément du poisson et du riz.

A peine plus évolué que l’homme du Néolithique ? Certains n’hésitent pas établir la comparaison : « C’est comme le microcosme d’une ethnie qui n’a guère bougé », constate, interloquée, Annelise Chalamon. En attendant le déjeuner, s’il est prévu, qui tombera, dans le meilleur des cas, vers 15 heures, des enfants flânent inlassablement autour de leurs mères, plus préoccupées par fumage du poisson que par la pitance du jour. Bakary, notre piroguier, tient à nous présenter à sa famille. Jeune quadra, il est déjà père de dix enfants, issus de deux lits.

Son aîné, avec qui il partage la même concession, en a autant avec trois femmes. Seul un de ses fils va à l’école des Blancs à Benkadi, village situé sur l’autre rive du fleuve. Pour le reste de la progéniture, c’est l’école de la vie : pour les garçons, apprendre à diriger une barque, à tisser les nasses pour piéger le poisson. Plus tard, si les moyens le leur permettent, acquérir un lopin de terre au niveau de la coopérative pour la culture du riz.

Pour les filles, c’est pratiquement le même parcours. Sauf qu’en lieu et place de l’agriculture, elles pourront, « si Dieu le veut », servir comme domestiques à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, ou même en Côte d’Ivoire. Opportunité pour se constituer une garde-robe et acquérir des ustensiles de cuisine avant le retour définitif au village où l’attend le mari qui lui est destiné, parfois dès le berceau. Sans compter les subsides envoyés aux géniteurs. Y aurait-il une relation de cause à effet entre cet exode des jeunes filles et la rareté d’adolescentes dans cette contrée ?

La question semble embarrassante. Mais quand les hommes finissent par briser cette espèce d’omerta, la loi du silence, c’est pour pointer un doigt accusateur sur leurs épouses : « C’est avec la complicité des mères. Elles vont ensemble au marché de Di, et le soir, la mère revient nous dire que la fille a continué à Tougan. Nous, on n’y peut rien », explique un père de famille. Pourtant, cette migration de jouvencelles semble faire l’affaire de tous, si ce n’est, avant tout, celle des hommes.

Lacina Sabo, 38 ans, sept enfants, et dont l’épouse fut bonne de maison à Bobo-Dioulasso, ne s’en cache pas : « Bientôt, ma première fille va aller travailler à Ouagadougou. D’ailleurs, elle en a déjà l’âge. Si vous voulez, vous pouvez l’amener avec vous ». Au même instant retentit la voix du muezzin. Notre interlocuteur, le visage marqué des séquelles d’une variole, s’empare alors d’une bouilloire puis s’éloigne pour faire les ablutions. Le soir, après l’invocation d’Allah, vient l’heure d’aller relever les pièges à poisson, ces nasses à double entrée conique, faites de roseau entrelacé de fil fin.

Notre hôte accepte, non sans avoir tiqué au préalable, que nous l’accompagnions. Les eaux poissonneuses se trouvent au large de l’île. C’est aussi la zone de prédilection des troupeaux d’hippopotames. Chaque fois qu’il aperçoit ces chevaux du fleuve, croisant au loin, le pêcheur nous les montre du doigt, le ton rassurant : « Y a rien à craindre. Chaque année, nous faisons des sacrifices propitiatoires. Si un hippopotame attaque une personne, c’est que celle-ci a commis une faute grave ».

L’un après l’autre, les pièges sont relevés entre des herbes, les prises versées dans la pirogue, un nouvel appât (une boule faite de son de riz) soigneusement replacé dans la nasse et l’ensemble maintenu sous l’eau au moyen d’une pierre. « La pêche n’a pas été abondante. C’était prévisible, car il y a eu beaucoup de vent. Demain, ça ne sera pas pareil ». Voile vers l’île d’où s’élèvent déjà des volutes de fumée. Le poisson frais de la soirée sèche, sous l’action du feu, dans d’énormes fours en terre. Le soleil s’est couché il y a longtemps. Un petit vent froid souffle sur l’île. L’astre de la nuit illumine de toute sa blancheur la cité labyrinthique. Des bandes de garnements s’adonnent opportunément à toute sorte de jeu traditionnel. Sous l’œil indifférent des mères, anéanties de fatigue après une journée de labeur.

Après le icha, dernière des cinq prières quotidiennes, des ombres lunaires convergent vers le domicile du conseiller municipal. Alors que nous devisions autour d’une théière en compagnie d’un jeune chef de famille, djatigui nous fit signe de le rejoindre. Sur place, un beau monde : le trésorier de la Coopérative rizicole de Toma (CRTO), à l’occasion, traducteur-interprète ; le président du groupement des pêcheurs ; le président du Comité villageois de développement (CVD) ; le délégué du village ; et un des patriarches de la communauté.

Une femme pas comme les autres

Avant l’entame de la palabre improvisée, place au repas communautaire. Un véritable banquet, tant nombre de familles ont tenu à nous offrir le couvert. Au menu : du riz local et du tô, le tout accompagné de soupe de poisson bien épicée. Savoureux. Soudain, après un bruyant raclement de gorge : « On m’a annoncé que vous êtes venus de Ouagadougou pour voir comment nous vivons ici. J’espère que vous avez amené beaucoup de papier pour écrire », dit, chevrotant, le vieil homme, la silhouette fragile. Après mille et une « promesses non tenues », les habitants de l’île ont fini par se faire une idée des hommes politiques : « Avec leurs amis blancs, des politiciens sont venus ici nous demander ce qu’on voulait. Mais depuis qu’ils sont partis, c’est fini », poursuit le vieillard.

Mais les grands commis de l’Etat ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Un d’entre eux fait ici figure de bon Samaritain. « Ministre Mamoudou [NDLR : Mahamoudou Ouédraogo, ancien ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication] est venu un jour nous voir. Quand il est reparti, il nous a envoyé un groupe [NDLR : Un groupe électrogène tombé depuis longtemps en panne faute de pièces de rechange]. Il faut écrire ça », souligne le délégué du village. « Ok ! Mais il n’est plus ministre », ai-je précisé. « Ah bon ? C’est toujours comme cela. On ne veut jamais de ceux qui sont bien », grogne un homme, le visage froissé par une moue de dépit.

Même sentiment de désenchantement envers le conseil municipal, où siègent pourtant deux des leurs. « Monsieur le maire vient ici. Il connaît nos problèmes. Mais où est école ? Où est dispensaire ? Pourtant, sur chaque kilogramme de poisson vendu, 25 francs CFA sont perçus par la mairie. Où est Consigni ? Si je mens, qu’il le dise », s’indigne le président du groupement des pêcheurs, Dramane Sabo.

Ainsi interpellé, l’élu local sort enfin de son mutisme. Les attentes de ses frères, il les a serinées à chaque session du conseil municipal. Mais rien n’y a fait. Comme s’il prêchait sur une île déserte. « Dans le cadre du PNGT [NDLR : Programme national de gestion des terroirs], la commune de Di a bénéficié de soixante-dix millions. Mais pas un iota n’est prévu pour Toma-île ».

Mais pour les autorités municipales, « conscientes » de la situation, Toma-île figure bel et bien et noir sur blanc dans le Programme communal de développement (PCD). Celui-ci prévoit surtout la réalisation « d’infrastructures hôtelières et touristiques ». Les projets d’investissements sociaux ne sont pas pour autant oubliés. Mais leur mise en œuvre butte sur des contraintes dues à l’exiguïté du site :

« Selon le cahier des charges édicté par le ministère de l’Enseignement de base, la construction d’une école suppose un minimum d’espace. Or si on doit respecter ce seuil, c’est tout Toma-île qu’on va devoir déguerpir. Dans ce cas, ça n’a pas de sens », explique, le lendemain, le maire Amadou Séri. Mais revenons à la réunion nocturne chez le conseiller municipal. Alors que la causerie tire à sa fin, une voix fluette et discrète parvient néanmoins à attirer l’attention de l’assistance :

« Si on avait des fils travaillant à Ouagadougou, eux au moins nous aideraient ». C’est celle de Djénéba. Outre l’épouse du maître de céans, c’est la seule femme dans ce cercle d’hommes et de surcroît qui « met sa bouche » dans une affaire qui « qui concerne que les chefs de famille ». Rien d’étonnant. Durant notre séjour sur l’île, elle a été l’unique femme qui n’a pas hésité à faire le premier pas vers nous.

Elégante, teint noir de jais, visage de madone, décomplexée, elle nous avait abordés, dans la soirée, un brin taquine :

![]() « Comment tu t’appelles » ?

« Comment tu t’appelles » ?

![]() « Alain »

« Alain »

![]() « Ici, c’est Ali »

« Ici, c’est Ali »

![]() « Et toi » ?

« Et toi » ?

![]() « Emmanuel »

« Emmanuel »

![]() « C’est Issa »

« C’est Issa »

![]() « Toi »

« Toi »

![]() « Moïse »

« Moïse »

![]() « Chez nous, c’est Moussa ».

« Chez nous, c’est Moussa ».

Son français, même approximatif, est agréable à entendre, tant sa voix est douce et sa gestuelle, fluide. « Je suis née catholique et je viens d’un autre village. Mon prénom était Germaine. Mais depuis que je suis installée ici après mon mariage, on m’a convertie et je m’appelle désormais Djénéba ».

La trentaine à peine, cette mère de sept enfants, toujours aussi svelte, a travaillé dans la ville de Sya comme servante. Alors, tout se comprend. Vous l’aurez sans doute reconnue, c’est la femme de cet homme qui nous proposait d’emmener sa fille à Ouagadougou pour qu’elle soit employée comme domestique. Comme son épouse, dont le séjour en ville fait le bonheur de toute la famille : cuisine raffinée, enfants bichonnés, mari envié. Au royaume des aveugles…

Le lendemain, à l’heure du départ, une seule personne est venue jusqu’au niveau de la rive pour nous souhaiter « bon voyage » : Djénéba, toujours elle, le visage, cette fois-ci déconfit. Sans doute par nostalgie de la grande ville qu’elle nous voyait rejoindre.

(1) Pièce ainsi surnommée parce qu’on tombe sur l’occupant dès qu’on en franchit la porte.

Alain Saint Robespierre

L’Observateur Paalga