Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Elle a disparu de la scène politique depuis une dizaine d’années. En 2002, au nom de « l’alternance », les responsables de son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti au pouvoir, avaient refusé sa candidature sur la liste du Kadiogo alors qu’elle n’était qu’à son premier mandat. Pour elle, ce n’était qu’un prétexte pour l’écarter parce qu’elle n’est pas « alignée » dans un des clans du régime.

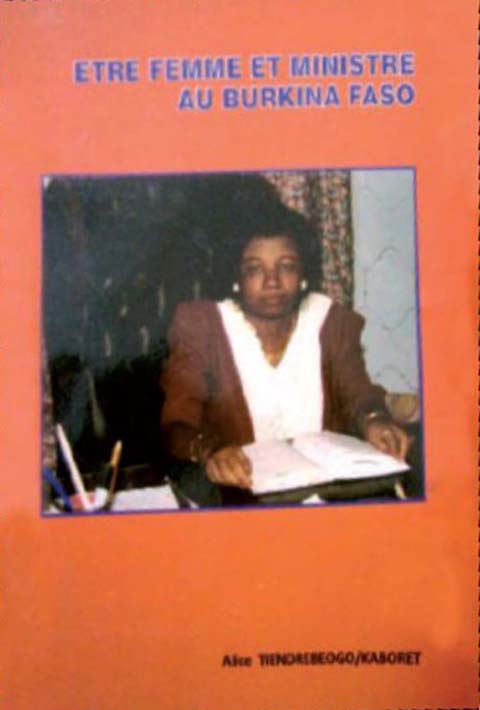

Après avoir dirigé le ministère de l’Enseignement de base de 1988 à 1995, puis celui de la Promotion de la Femme de 1997 à 1999, Alice Tiendrébeogo née Kaboré a vu donc sa carrière politique stoppée à l’aube du troisième millénaire. Elle en a profité pour s’investir dans l’alphabétisation et la scolarisation des filles à travers des structures comme le Fonds national pour l’éducation non formelle (FONAENF) et le FAWE. Professeur d’Histoire, elle a aussi pris le temps du recul pour analyser ses parcours académique, professionnel et politique. Son livre vient de paraitre et relate ces différentes péripéties de son existence : les souvenirs du père non connu, Philippe Zinda Kaboré, l’engagement syndical auprès de son regretté mari Issa Tiendrébeogo dans les années 70, son militantisme sous la révolution et sa carrière politique sous Blaise Compaoré et ses rapports houleux avec les barons du régime, etc. Son franc-parler rend son récit intéressant. Le journal Mutations est allé à sa rencontre. Lisez…

Votre livre est une sorte d’autobiographie. Pourtant, vous l’avez intitulé « Etre femme et ministre au Burkina Faso ». Pourquoi focalisez-vous sur cette fonction ?

J’ai voulu montrer qu’à cause des pesanteurs sociologiques, il était difficile pour une femme de réussir en tant que ministre. Dans notre contexte, être femme suppose beaucoup de contingences : assumer les rôles d’épouse, de mère, etc. A quel moment a-t-on le temps de se consacrer à la politique et comment les gens vous perçoivent dans votre charge de ministre ? C’est tout cela le sens du titre de ce livre.

Pourtant, pour le commun des Burkinabè, être ministre est un privilège, et femme ministre encore plus vu le statut général des femmes dans la société.

Effectivement, cela peut paraitre comme un privilège. Il est considéré comme tel par beaucoup de gens qui se battent pour accéder à ce poste. Mais il y a des années, être femme ministre n’était pas beaucoup accepté. Je me rappelle que même au siège de l’UNESCO, on m’appelait « Madame le ministre ». On avait du mal à admettre la féminisation du titre. Pour beaucoup, c’est un titre qui appartient aux hommes. Certaines femmes ont aussi intégré cette perception au point que nommées ministres, elles n’appréciaient pas qu’on les appelle « Madame la ministre ». Pour elles, c’était moins valorisant. Voyez aussi que les femmes ministres sont beaucoup plus critiquées que leurs collègues hommes alors que parfois, elles sont plus compétentes et efficaces. C’est donc relatif.

Votre livre est aussi un prétexte pour parler du père que vous n’avez pas connu, Philippe Zinda Kaboré, décédé en mai 1947 quand vous n’aviez que 11 mois. Son image traverse tout le livre et sa figure est omniprésente dans votre récit. Vous semblez privilégier la thèse de son empoisonnement. Au-delà des colons de l’époque, qui dérangeait-il au point qu’une conspiration du silence soit décrétée, selon vous, autour de sa mémoire ?

C’est sûr qu’il dérangeait les colonisateurs puisqu’à l’époque, le Rassemblement démocratique africain (RDA) dont il appartenait était allié au Parti communiste à l’Assemblée nationale française. Mais au-delà des colons, il dérangeait aussi la féodalité. Il a eu des démêlés avec les chefs traditionnels au cours de sa carrière politique. On m’a rapporté qu’au retour du Niger où il avait accompagné le président Vincent Auriol, il a été convoqué au palais du Moogho-naaba pour se voir reprocher ses propos anti-chef. On lui attribuait d’avoir dit que « les chefs vont courir si vite qu’ils vont perdre leurs sandales ». Au niveau du palais du Moogho-naaba, on n’était pas du tout content de lui, surtout que lui-même était issu de la féodalité, et de ce fait, choisi par le Moogho-naaba. Pour moi, c’est la conjonction de ces deux faits qui l’ont perdu.

Comment est-il mort ?

On a dit qu’il est mort de crise cardiaque à Abidjan. Mais en fait, il était malade avant d’arriver à Abidjan. Cette information m’a été confirmée par Maurice Yaméogo qui l’a bien connu et côtoyé. Ma mère aussi me l’a dit. Elle raconte qu’il lui a dit avant de bouger qu’il a été empoisonné, mais qu’il a pris un contrepoison. Ma mère l’a dissuadé de partir, mais il l’a rassuré que ça allait mieux.

Après sa mort, y a-t-il eu une autopsie, une enquête pour déterminer les causes de sa mort ?

Non, pas du tout. Les Français ont dit que c’est une crise cardiaque, donc c’est fini. En fait, ils étaient contents de se débarrasser de lui. Ils allaient enfin pouvoir le remplacer par quelqu’un de plus malléable. La conspiration du silence a pu se faire parce que ses amis politiques voltaïques qui font partie des fondateurs du RDA (Ali Barraud, Joseph Ouédraogo et autres) ont été mis à l’écart par la suite pour laisser la place à d’autres qui n’avaient pas intérêt à parler de lui. Son courant politique au sein du RDA ayant été laminé, les nouveaux dirigeants du RDA ont tout fait pour bannir son nom dans l’espace public. Certains ne voulaient pas qu’on cite son nom parmi ceux qui ont fait partie de la délégation voltaïque au congrès historique du RDA en 1946. C’est la même conspiration qui fait qu’on dit qu’il était contre la reconstitution de la Haute-Volta. Pourtant, les archives témoignent que c’est lui qui a déposé le projet de loi à l’Assemblée nationale française. Certes, il était panafricaniste, donc peu favorable aux micro-Etats, mais il estimait qu’il était de son devoir de lutter pour la reconstitution du territoire voltaïque puisqu’il a été mandaté par ses populations. Les archives existent pour attester de ses positions pour la reconstitution. Cela n’a pas empêché qu’on déverse beaucoup de mensonges sur lui. La seule personne qui a continué à honorer sa mémoire, à parler de lui, c’est Maurice Yaméogo.

Justement à propos de Maurice, vous dites : « Je me demande si sans Maurice Yaméogo, on se serait souvenu de mon père. » Pourtant, le plus grand lycée du pays porte son nom et il a été fait héros national aux côtés de trois autres illustres personnages de ce pays. Pour vous, sa réhabilitation reste incomplète ?

Justement, c’est le président Maurice Yaméogo qui a donné son nom au lycée. C’est lui aussi qui lui avait attribué le square en face de l’hôtel de ville devenu jardin du maire. Sa reconnaissance comme héros national est intervenu plusieurs années après. C’est en 1991 que le président Blaise Compaoré l’a consacré héros. Mais généralement, quand vous écoutez les discours des gens du RDA, ils oublient de parler de Philippe Zinda. Par exemple, ils associent rarement son nom dans la délégation qui est allée au congrès constitutif du RDA à Bamako en 1946.

Les gens du RDA ne sont plus au pouvoir depuis longtemps. Ceux qui gèrent le pouvoir depuis plus de deux décennies sont vos camarades politiques. Le maire de la capitale a baptisé des rues au nom des personnalités, mais Zinda semble encore oublié. Malgré votre proximité avec les premiers responsables du pays, on dirait que sa réhabilitation ne semble pas également être leur préoccupation.

Les gens du RDA ne sont plus au pouvoir depuis longtemps. Ceux qui gèrent le pouvoir depuis plus de deux décennies sont vos camarades politiques. Le maire de la capitale a baptisé des rues au nom des personnalités, mais Zinda semble encore oublié. Malgré votre proximité avec les premiers responsables du pays, on dirait que sa réhabilitation ne semble pas également être leur préoccupation.

Je pense que la génération qui est là ne le connait pas assez. Dans les livres d’histoire, il n’y a pas de chapitre consacré aux pères des indépendances. On ne dit presque rien de Ouezzin Coulibaly, de Nazi Boni, de Philippe Zinda, etc. Nous les historiens sommes peut-être en faute. Notre génération a eu ses modèles, mais je ne suis pas sûr que la vôtre en a. Les modèles peuvent exister, mais si on ne fait pas un travail pour les faire connaitre davantage et mieux par les plus jeunes, c’est difficile après de demander à ces derniers de s’identifier à eux. C’est ce travail que les historiens, et de manière générale, les intellectuels devraient faire.

Vous avez été ministre de l’Education nationale pendant huit ans. Pourquoi ce travail de mémoire n’a-t-il pas été fait pour enseigner aux élèves ces modèles dont vous citez et d’autres qui sont venus s’ajouter ?

J’avais essayé de travailler avec certains historiens. Georges Madiega peut témoigner. Mais le problème, c’est souvent l’absence de documents. Pour le cas de mon père, presque tous les documents le concernant avaient disparu après sa mort. C’est un véritable obstacle. Pour ne plus avoir à subir ça, j’ai décidé, pour mon mari (Issa Tiendrébeogo, homme politique) de confier tous les documents sur lui au centre national d’archives de manière à ce que celui qui souhaite écrire sur lui dispose de documents. Il faut que de plus en plus, on ait ce réflexe.

Vous dites qu’il n’y a pas de documents sur certains pères des indépendances, comment avez-vous fait alors pour sortir un livre sur votre père Philippe Zinda Kaboré ?

Il y a même un autre livre qui a été publié sur lui. Il s’agit de l’ouvrage de Désiré Kaboré, le fils de son ami Dominique. Ce sont des lettres que moi je n’avais jamais vu par exemple. Elles étaient certainement dans les malles de son ami Dominique. Maurice en avait également. D’autres ont été amenés dans son village avec ses effets après sa mort. C’est parmi ceux-ci que j’ai puisé pour écrire le livre qui porte son nom.

En dehors de toute enquête, est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que Philippe Zinda Kaboré a été assassiné pour ses idées politiques ?

En dehors de toute enquête, je ne saurais le dire dans ces termes.

Mais est-ce que cette opinion de son assassinat politique serait fondée ?

Si je me réfère à ma mère qui n’était pas politique, il a été empoisonné. Il est donc mort pour ses idées politiques. Il était taxé de communiste, d’anti féodal. Pour certaines personnes, c’était inacceptable, de surcroit de la part d’un fils de chef.

Ce sort réservé à votre père a-t-il déterminé par la suite votre engagement politique ?

Je ne crois pas vraiment. Moi j’ai baigné dans l’Association des élèves voltaïques en France (AEVF) et la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) quand j’étais étudiante à Bordeaux. De surcroit, j’avais choisi une branche, l’Histoire, où on parlait beaucoup de révolution. C’est plutôt cet environnement qui a forgé mes convictions politiques.

Bien avant que vous ne soyez étudiante, votre mère vous a probablement bercé des récits sur votre père et sa tragique fin.

Je ne sais vraiment pas si cela a eu une influence ou pas. C’est possible. Ce qui est sûr, ma mère voulait que je ressemble à mon père, c’est pourquoi, elle voulait que je fasse la Pharmacie comme lui. Mais je ne l’ai pas suivie. J’ai préféré des études en histoire et je ne le regrette pas. Nous avions des chapitres consacrés aux grandes révolutions. J’avais donc beaucoup de sympathie pour les révolutionnaires. On se disait qu’en tant que boursiers, nous avions une dette vis-à-vis de notre pays. Travailler pour le pays ne s’arrêtait pas pour nous à être professeur d’histoire, c’est également s’intéresser à la vie politique du pays. Quand je suis rentrée en 1969, j’ai été contactée par le RDA, mais j’ai refusé d’adhérer à ce parti, parce que pour moi, il ne correspondait plus aux idéaux de progrès insufflés par ses pères fondateurs. J’ai préféré le Mouvement de libération nationale (MLN) dirigé par le Professeur Ki-Zerbo.

Il y a une autre figure qui vous tient à cœur, celle de votre grand-mère maternelle, Hadja Koutouga Diallo. Pourquoi ?

C’est elle qui m’a éduquée. Ma mère étant occupée à son travail, nous passions plus de temps avec la grand-mère. Ce qui fait qu’adulte, quand je devais prendre de décision importante, je la consulte d’abord. Quand pour la première fois, on m’a proposé d’être ministre, c’est à elle que je suis allée me confier. C’était juste après le coup d’Etat du 15 Octobre. C’était une décision difficile à prendre. Je suis allée demander son avis et elle m’a convaincue d’accepter. C’est vrai, je parle beaucoup de mon père, mais je crois que je suis issue de famille de femmes combatives. Quand ma mère est née, son père, un militaire français, voulait repartir avec elle en France. Quand ma grand-mère a appris ses intentions, elle a mis sa fille au dos et elle a fui. Elle est revenue quand elle s’est rassurée que le Français avait pris son avion. C’était vraiment une femme combative. Ma mère aussi n’était pas malléable. Quand son mari est décédé, on a voulu lui donner en remariage au frère de mon père. C’était la coutume. Elle a catégoriquement refusé. L’affaire a fait l’objet de deux jugements. Le tribunal coutumier a dit qu’elle devait épouser le petit frère de mon père. Elle a fait appel devant le tribunal français parce qu’elle avait le statut de citoyenne française. Ce tribunal a tranché en sa faveur. Elle a été par la suite menacée. On disait qu’elle et son enfant allaient mourir si elle n’acceptait pas la décision du tribunal coutumier. Harcelée, elle a préféré s’exiler à Dakar.

A l’époque, ce n’était pas évident de faire face à ces différentes pressions, mais ces femmes ont eu le courage de les affronter, de refuser de se soumettre.

Vous affirmez dans le livre que vous êtes devenue ministre par hasard parce que cela n’a jamais fait partie de votre plan de carrière. Peut-on dire cela quand on sait vos liens de famille avec l’épouse du chef de l’Etat ?

Mais toutes les cousines de Chantal n’ont pas été non plus ministre. Si vous voulez parler d’influence, peut-être il faudrait ajouter le fait que j’ai été le professeur d’histoire du président Blaise Compaoré à l’Ecole normale. Je le connais depuis longtemps, bien avant qu’il n’épouse ma cousine.

Vous êtes appelée au gouvernement juste au lendemain du coup d’Etat du 15 octobre 1987. Qu’est-ce qui vous a déterminé à accepter cette proposition dans un contexte si chargé ?

Je ne peux pas dire que j’ai vraiment travaillé directement avec le président Thomas Sankara, mais j’ai eu des contacts avec lui à plusieurs reprises. Il a eu à me féliciter quand j’ai écrit un livre sur l’instruction civique à l’école. Il avait aussi pris ma défense quand certaines personnes voulaient me faire dégager quand j’étais directrice du lycée national des jeunes filles. Des élèves dont des déléguées CDR avaient été renvoyées pour insuffisance de résultats. Elles voulaient que j’annule la décision du Conseil des professeurs. Je n’ai pas accepté et elles sont allées se plaindre au secrétariat national des CDR. On a donc proposé de me sanctionner. Mais le président Sankara a pris soin de se renseigner davantage sur le problème. Après avoir recoupé toutes les informations, il a dit que la décision de leur renvoi est maintenue et que je reste à ma place. C’est quelqu’un qui croyait en ce qu’il disait et faisait ce qu’il croyait. Il était profondément convaincu tout comme les autres chefs historiques de la révolution. Malheureusement, il y a eu les événements du 15 Octobre et j’étais profondément peinée. J’étais d’autant plus peiné que j’étais aussi proche de Blaise Compaoré. Mais que fallait-il faire ? J’ai estimé qu’il fallait lui apporter mon soutien à cette période si difficile.

On sait que votre mari était conseiller de Blaise Compaoré au lendemain de sa prise du pouvoir. Cela a peut-être compté dans votre nomination.

C’est possible.

Vous semblez en vouloir terriblement à certains anciens caciques du régime. Vous ne les nommez pas, mais on reconnait aisément un certain Salif Diallo. Pourquoi le courant ne passait-il pas entre vous ?

Peut-être qu’il faut lui poser la question. Le courant ne passait pas parce que pour certains grands du régime, il fallait leur faire des courbettes. Pour eux, ils étaient fondés à vous donner des ordres et il fallait les exécuter. Selon eux, il y avait les ministres, c’est-à-dire eux-mêmes, et les autres qu’ils appellent « membres du gouvernement ». Ce sont eux les vrais ministres qui nomment les autres membres du gouvernement. Vous n’êtes donc pas sur le même pied d’égalité. Moi je ne me considérais pas comme simple membre du gouvernement. Je suis ministre et j’assume toutes les charges qui y sont liées, mais aussi toute la dignité liée à la fonction. Mais certains ne l’entendaient pas ainsi. Ils tenaient à montrer qu’ils sont politiquement forts.

Pourtant, vous avez été ministre avant lui.

Vous oubliez qu’il appartenait déjà au cabinet du ministre délégué à la présidence chargé de la Justice depuis le CNR. Au lendemain du 15 Octobre, il était directeur de cabinet à la présidence avec rang de ministre. Mais je pense que c’est surtout lié à son caractère.

Vous semblez lui imputer l’échec de certains projets qui vous tenaient à cœur comme le projet Zanu.

Pour le projet Zanu, je l’ai conçu avec une démarche pédagogique vis-à-vis des bailleurs qui étaient réticents à financer l’alphabétisation. Pour les gagner avec nous, j’avais proposé d’aller par étape. On expérimente d’abord les centres d’alphabétisation dans un nombre réduit de provinces et les résultats obtenus nous serviraient à convaincre les partenaires techniques et financiers de nous soutenir pour généraliser sur l’ensemble du territoire. Cette idée a été combattue. On a voulu faire 8 000 villages, 8 000 centres d’alphabétisation, mais cela n’a pas pris parce que les bailleurs n’ont pas accepté accompagner le projet. Finalement, le projet a échoué. Notre différend était qu’on n’avait pas le même objectif. Pour moi, ce qui m’intéressait d’abord, c’est l’alphabétisation alors que d’autres voyaient le projet comme un instrument politique pour résorber pour un temps le chômage des jeunes. Je n’étais pas contre leur idée, j’ai simplement dit qu’il ne fallait pas le dire ouvertement parce que sinon, les bailleurs de fonds ne marcheront pas. Ils n’ont pas accepté. Il y a eu beaucoup d’incidents là-dessus. On m’a dit que je faisais le malin. La même personne a dit que je saurais que c’est eux qui nomment les ministres. Après je suis partie du gouvernement et le projet a foiré. Le problème, c’est que moi je n’appartenais à aucune cour. Cela les énervait. Ils voulaient que je m’aligne, or moi, ce n’est pas dans mon éducation. La plupart d’entre eux ont été mes élèves ou auraient pu l’être. Je me vois mal en train de faire des courbettes à des gens qui sont mes petits frères de loin. Moi je préfère la discussion. Dans un parti, il doit avoir des débats où les différents courants d’idées peuvent s’exprimer. Mais ici, les gens préfèrent qu’on leur fasse des allégeances.

Avec Salif Diallo, on sait que vous n’aviez pas de bons rapports, qu’en était-il avec Roch Marc Christian Kaboré ?

C’est quelqu’un de très bien éduqué. Il est courtois avec tout le monde. C’est pourtant quelqu’un qui a du caractère aussi. Mais il est tellement poli envers vous que vous ne saurez jamais ce qu’il pense réellement.

Vous avez eu du plaisir à travailler avec lui quand il était Premier ministre ?

(Hésitations…) Nous avons eu des conflits dans la gestion du projet Education III. Quand je suis arrivée au ministère de l’enseignement, j’ai trouvé que ce sont les enseignants qui s’occupaient de la vente des livres. J’ai voulu y mettre fin, mais on m’a dit que c’est ainsi, je devais laisser la situation comme telle. Après, il y a eu des malversations et on m’accuse d’être laxiste, de protéger les enseignants. On a amené l’inspection générale pour enquêter. Elle a effectivement épinglé des gens. J’ai alors décidé de dresser la liste de tous les fautifs et de faire des retenues sur salaires. On m’a accusé de vouloir les protéger. Pour eux, on devrait les traduire en justice. Je n’ai pas trouvé d’inconvénient. Pour certains barons du régime, j’étais très ami-ami avec les enseignants et leurs syndicats. Avec le rapport de l’inspection, ils pensaient pouvoir me mettre en difficulté avec les enseignants. Mais quand ils ont vu le nom de certains militants du parti dont un ancien député dans la liste de ceux qui ont commis les malversations, ils ont rangé vite le dossier. Ils m’ont traité de vilaine et mauvaise femme qui veut les mettre en conflit avec les militants du parti.

Est-ce que le positionnement de votre mari dans l’opposition n’a pas également joué en votre défaveur quand on sait d’ailleurs que votre départ définitif du gouvernement coïncide avec l’affaire Norbert Zongo où Issa Tiendrébeogo a joué un rôle important auprès du Collectif contre l’impunité ?

De toutes les façons, je savais qu’ils ne m’aimaient pas comme ils n’aimaient pas non plus mon mari. Certains le détestaient parce qu’il était très indépendant. Ils disaient qu’il les insultait sur la place publique. Ils ne supportaient donc pas que je sois toujours ministre alors que mon mari appartenait à l’opposition dite intransigeante. Ils sont allés dire au président que ce n’est pas possible que je reste encore au gouvernement. Ils ont argumenté pour dire qu’il est possible que je sois même une espionne pour l’opposition. Mais le président n’a rien dit. Vous savez, il est difficile de savoir ce qu’il pense. Est-ce qu’il en a tenu compte, je ne le sais pas. Je sais que le fait d’avoir dénoncé la corruption à l’Assemblée nationale en 2001 et demandé qu’on s’y attaque véritablement a concouru à ce qu’on ne me place pas sur la liste du parti lors des législatives de 2002.

Justement votre carrière politique s’est arrêtée en 2002.

Je ne connais pas les raisons, on a simplement dit qu’il faut faire l’alternance. Je ne connais pas une femme qui est député depuis 1992, mais les hommes, il y en a. Donc l’alternance s’applique uniquement aux femmes. Vous avez suivi l’épisode Saran Sérémé, on lui demande de céder la première place à un homme parce qu’elle a déjà fait deux mandats alors que celui qui lui dit ça est député depuis la première législature. Il y a quelle logique dans ces agissements ? En 2002, on était deux femmes qu’on a demandé de s’écarter. L’autre était Marie Madeleine Ouédraogo.

Vous dites que vous étiez le maillon faible dans le système. Pourquoi ?

D’abord parce que je n’étais pas au départ ODP/MT. Ils estimaient donc que je prenais la place d’une des leurs. Ensuite, dans mon parti de l’époque, le GDP, j’avais aussi des problèmes parce que je ne nommais pas leurs militants au ministère. Je préférais travailler avec des technocrates sans tenir compte de leur couleur politique. Donc au GDP, j’étais incomprise et au CDP aussi, j’étais mal perçue. Je n’étais soutenue par personne sauf le président.

C’est le plus grand soutien.

Oui c’est le plus grand soutien. Mais ce n’est pas aisé. Quand il m’a confié le ministère de la Promotion de la femme, ils ont dit qu’il a créé le ministère de toute pièce pour sa belle-sœur, c’est Chantal qui favorise sa cousine, etc. Ce sont les gens du système qui propageaient ces ragots. Ils ont vraiment mis mal à l’aise le président. Vous savez, ce n’est jamais facile quand on en vient à personnaliser ainsi les choses.

Justement, votre livre rend également hommage au président Blaise Compaoré. Vous lui reconnaissez beaucoup de qualités à la différence de certains de ses proches collaborateurs. Comment expliquez-vous les dérives que le pays a connues malgré la stature que vous lui donnez ?

Vous voulez parler de quelles dérives ?

Notamment la corruption dont vous avez dénoncé et qui vous a valu des remontrances et les crimes politiques de ces deux dernières décennies.

Par rapport à la corruption, il y a eu des commissions qui ont produit des rapports. Mais je crois qu’il reste beaucoup à faire. Il faut donner des suites à ces rapports et sanctionner ceux qui sont fautifs. Les gens attendent des actions fortes. Je fais confiance au Premier ministre pour gérer à bien les dossiers de corruption.

Vous avez encore confiance au Premier ministre malgré ses promesses qui tardent à se concrétiser ?

Tant qu’il est aux commandes, je pense qu’il peut encore mener de grandes actions contre la corruption.

Vous avez eu l’opportunité de mettre en œuvre vos idées et projets dans les domaines de l’éducation et de la Promotion de la femme. Quelles ont été vos plus grandes réussites dans ces deux secteurs ?

Dans le secteur de l’enseignement de base, c’est surtout d’avoir élaboré la politique d’alphabétisation, la politique de promotion de l’éducation des filles et la valorisation du corps des enseignants. Quand je suis arrivée, le ministère de l’Education ne faisait pas d’alphabétisation.

Dans le domaine de la promotion de la femme, j’ai mis en place la commission nationale pour la promotion de la femme et les points focaux dans les ministères.

Vous dites que « Le MPF a été ma plus grande déception ». Pourquoi ?

C’était une coquille vide. J’ai élaboré des plans d’actions que je n’ai pas eu le temps de bien conduire. C’est avec Céline Yoda que la promotion de la femme a eu vraiment un sens. Elle était ma Secrétaire Générale quand j’étais ministre et dès qu’elle a pris le ministère après une autre, elle a continué le travail selon l’orientation initiale quand on était ensemble. Je dis toujours que la promotion de la femme est différente de l’animation féminine. Si je prends le cas des maisons des femmes, c’est un concept qui date de la fédération des femmes voltaïques, mais en tant que ministre, je n’ai pas pu les mettre en œuvre. Mais j’avais préparé leur conception qui a été mise en œuvre après mon départ dans le cadre du PPTE, pays pauvres très endettés en mettant en œuvre la construction et en oubliant tout le concept : alphabétisation, centres de rencontres, etc. Ce que la ministre Céline Yoda a ajouté dès qu’elle est arrivée. Ce n’est pas la partie bâtiment qui est importante, mais la conception d’un complexe polyvalent, fédérateur des activités des femmes.

Dans l’opinion, on pense que c’est une idée de madame Chantal Compaoré ?

C’est peut-être parce qu’elle a beaucoup soutenu leurs constructions. Mais l’idée date vraiment du temps de la Fédération. C’est un concept bien pensé par les femmes des différentes associations. On voulait que ces maisons soient les lieux de rencontres, de formation et d’apprentissage pour les femmes de toutes catégories et sensibilités.

Avez-vous l’impression que les maisons des femmes répondent à cette orientation aujourd’hui ?

C’est maintenant qu’elles répondent à cette orientation. Sinon quand j’ai quitté le ministère, les maisons étaient fermées. C’est madame Yoda qui est venue les réanimer. L’actuelle ministre, madame Nestorine Sangaré, continue dans la bonne direction. Elle est vraiment compétente et très battante.

Après tant d’années de lutte, pensez-vous que la situation des femmes a fondamentalement changé ?

Nous avons les concepts et les outils, il faut maintenant travailler à changer les mentalités. C’est le plus difficile. C’est pourquoi, je continue de penser que la promotion de la femme passe par l’éducation.

Pourtant, dans l’enseignement, on fait peu cas de la promotion de l’égalité femme-homme.

Nous luttons pour introduire des modules dans ce sens avec le FAWE. Nous avons déjà élaboré un manuel de formation genre pour les enseignants. Il y a près de trois milles enseignants qui ont déjà suivi ce programme de formation. On travaille avec les ENEP et les associations des mères éducatrices. Le problème se situe au niveau des intellectuels qui, dans leurs discours, sont pour la promotion de la femme, mais dans leur cœur, n’ont pas changé.

Vous dites que « les femmes ne doivent pas cesser d’être des femmes parce qu’elles sont dans la politique ». Que voulez-vous dire par là ?

Les femmes politiques ont tendance à vouloir imiter les hommes. Elles veulent se comporter comme eux avec une bonne dose d’autoritarisme quand elles ont une parcelle de pouvoir. Je pense que ce n’est pas la bonne méthode. Si nous réclamons des quotas pour reproduire le même style de gouvernance, je ne vois pas le supplément d’âme que nous apportons. Si nous utilisons les mêmes armes de médisance, de calomnie et de mensonges, on est plutôt dans la boue que dans la réflexion. On devrait critiquer les idées, les arguments que de s’attaquer à la personne. Or, dans notre politique actuelle, on nage dans le subjectivisme. Quand certains ne savent pas sur quoi vous attaquer objectivement, ils se rabattent sur votre style vestimentaire, votre vie privée, sur des mesquineries. On organise la compétition entre femmes pour les neutraliser. Quand une femme veut être ministre, généralement, elle commence par attaquer celle dont elle vise le poste. Au lieu de faire la politique de la soustraction, je pense plutôt que les femmes devraient soutenir celles qui sont déjà aux affaires pour les amener à faire de bons résultats qui plaideront pour augmenter le nombre de femmes aux responsabilités.

Dans une interview qui date de très longtemps, bien avant votre carrière gouvernementale, vous disiez ceci : « Je suis fondamentalement contre l’injustice. Et je crois que seul un système politique approprié peut mettre fin à l’injustice. » Au Burkina Faso, les inégalités sociales s’aggravent d’année en année, on ne parle plus de fracture sociale, mais de fossé entre les riches et les pauvres. Il y a une crise de confiance entre les populations et les institutions. Le système actuel est-il vraiment approprié pour résorber les problèmes des Burkinabè et les nombreuses injustices qu’ils subissent ?

C’est quoi vous appelez système actuel ?

Le système politique en place.

L’interview dont vous évoquez date d’avant la révolution. C’est pourquoi, quand elle est arrivée, j’y ai adhéré promptement parce que pour moi, c’était le meilleur système pour nous sortir de l’ornière. J’étais militante CDR de mon secteur et j’ai apporté ma contribution. Il nous fallait un régime plus à gauche pour transformer les conditions de vie de nos compatriotes. Je constate avec amertume que certains « grands révolutionnaires » qui ont fait condamner des gens aux TPR sont devenus de grands bourgeois.

N’est-ce pas le système politique lui-même qu’il faut questionner dans ce cas ?

Nous sommes dans un contexte néolibéral et je pense que c’est ce qui a même amené le changement d’orientation du parti qui est devenu socio-démocrate. Mais plus personne ne maitrise l’économie de son pays. Même si nous continuions avec la révolution, je pense qu’on se serait bloqué à cette réalité du monde. Les événements du 15 Octobre sont venus devancer les choses. L’ultra-libéralisme allait faire échouer la révolution. Malgré tout, la question demeure : que pouvons-nous faire ? Pour moi, il existe de petites marges de manœuvre. Scolariser tous les enfants du Burkina Faso, accéder à un bon système de santé restent possibles et ce serait justice sociale. Nous avons les cadres et les politiques, il reste à les appliquer. Je trouve qu’il n’y a pas assez de suivi de ces politiques. Si vous prenez les soins de première nécessité et les soins obstétricaux néonataux d’urgence (SONU) qui sont en principe gratuits, mais sur le terrain, ce n’est pas sûr que c’est appliqué. Je trouve qu’on ne soutient pas assez le président Conpaoré.

Pourtant, il y a beaucoup de gens derrière lui, ils se bousculent même pour être à ses côtés.

Mais est-ce qu’ils sont sincères ? La plupart des gens se battent pour obtenir des postes et puis après, ils font ce qu’ils veulent. D’autres font de faux rapports au président. Il y a des années par exemple que la situation se détériore à l’université, lui-a-t-on fait de vrais rapports ? Je ne pense pas.

Le président a d’autres mécanismes pour s’informer en dehors des rapports officiels. Même la presse peut lui renseigner sur beaucoup de choses que ses collaborateurs auraient voulu lui cacher. Est-ce qu’on n’est pas plutôt en face des limites objectives de sa gouvernance qui demande à être remplacée.

C’est vrai qu’il dispose d’autres mécanismes pour s’informer… Ce n’est pas pour excuser, mais je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Le système démocratique dans lequel nous sommes demande souvent d’être patient dans les procédures. Je me dis aussi que nous n’avons pas pour le moment une bonne culture politique et civique qui aurait pu, si elle existait, nous prémunir de certains travers. Il y a vraiment un travail à faire. On parle d’introduire l’instruction civique à l’école, mais moi je dis que l’instruction civique commence dans la rue. Si les adultes se comportent bien, les enfants vont les imiter, mais on a beau enseigner théoriquement des bonnes pratiques, si elles ne sont pas vécues par ceux qui les professent, rien ne va changer. Les partis politiques ne font aucun travail de formation avec leurs militants non plus. Il y a des députés qui nous demandent de venir ouvrir des centres d’alphabétisation dans leurs villages alors qu’ils ont les moyens de le faire. Si chaque député se donnait cet objectif d’ouvrir ces centres dans quelques villages de sa circonscription, on ferait un bond qualitatif dans l’éducation des populations.

Vous êtes toujours membre du CDP ou bien vous êtes revenue dans le parti de votre défunt mari ?

Je suis toujours au CDP, membre du bureau politique. Mais comme je n’ai pas les bonnes idées, on ne me consulte pas. Je préfère donc me taire (rires).

Que pensez-vous de ce débat interminable sur l’article 37 de la constitution ?

Moi je ne débat pas sur l’article 37. Je pense que le président n’a jamais dit qu’il a envie de le modifier. Pour moi, tous les acteurs doivent travailler à asseoir une véritable culture politique démocratique dans toutes les instances. Dans combien de partis politiques fait-on la promotion de débats contradictoires, de discussions ? Combien de dirigeants acceptent faire l’alternance après des années passées à la tête des partis ? Même quand ils échouent aux élections, ils sont toujours accrochés. L’alternance doit être cultivée à plusieurs niveaux en même temps. Je pense qu’au CDP, on pratique plus l’alternance que dans les partis politiques de l’opposition. Depuis l’ODP/MT, plusieurs présidents se sont succédé à la tête du parti au pouvoir.

Est-ce que l’alternance dans le parti au pouvoir n’est pas une fausse alternance quand on sait que c’est le même homme, Blaise Compaoré, qui décide de son orientation et de l’équipe à sa tête ?

Je pense tout de même que cela vaut mieux que rien. Il faut que les opposants aussi fassent la même chose. Mais je vous dis qu’ils se détestent plus qu’ils ne détestent Blaise. Le travail est à leur niveau.

On le dit malade et fatigué. Ne pensez-vous pas qu’il doit se reposer après son dernier mandat ?

J’ai aussi eu vent de cette rumeur, mais je n’en sais rien. Mais le connaissant assez patriote, s’il se sentait fatigué, il allait demander à partir.

Vous affirmez à propos des révolutions en Afrique : « A mon avis, les raisons pour lesquelles les révolutions échouent en Afrique, c’est parce que les révolutionnaires ne vont pas jusqu’au bout de leur engagement. Beaucoup se disent communistes, marxistes ou socialistes, mais j’ai plutôt l’impression que c’est un jeu intellectuel. C’est du snobisme. » Pensez-vous avec le recul que la révolution burkinabè a aussi été victime de ce snobisme ?

Pour les dirigeants de la révolution, ce n’était pas du snobisme. Je vous ai déjà dit que Sankara, c’est quelqu’un qui croyait en ce qu’il disait et faisait. Maintenant, peut-on dire cela de tous les autres, surtout les intellectuels civils qui étaient derrière et qui exacerbaient les tensions entre eux ? D’ailleurs, regardez ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. Combien sont restés révolutionnaires ? Ceux qui ont organisé les TPR, on ne les entend plus défendre les idéaux de justice, de la gestion transparente des ressources du pays. Finalement, je me dis que les dirigeants de la IIIème République qu’on a trainés devant les TPR vivaient plus modestement que ceux d’aujourd’hui, anciens révolutionnaires, qui tiennent coûte que coûte à faire la différence dans leur train de vie. S’ils ont ainsi changé facilement, c’est qu’ils ne croyaient pas aux idéaux de la révolution.

Interview réalisée par Abdoulaye Ly

MUTATIONS N° 26 du 1er avril 2013. Bimensuel burkinabé paraissant le 1er et le 15 du mois (contact :mutations.bf@gmail.com)

Vos commentaires

1. Le 19 avril 2013 à 16:06, par la verité En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

bravo madame il ne faut jamais faire la courbette a ses dinausors du cdp

Le 20 avril 2013 à 21:14 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

QUAND UN REGIME EST POURIS TOUT LE MONDE PENSE QUE C’EST LE TEMPS DE LUI DONNER SON COUP PIED. MÊME LES VIEUX COUTEAUX.

TOUT DE MÊME CET ENTRETIEN EST INSTRUCTIF

2. Le 19 avril 2013 à 16:20, par yabsi En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

kiakiakiakia toi Ly tu veux coupé robinet de la vielle la-mais wai qui est fou. mais bon tu as essayé et nous avons compris qu’elle est maitresse d’equilibrisme . même si n’étant plus loin du cimetière elle aurait du libéré sa conscience

Le 20 avril 2013 à 00:22, par july En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Yabsi, saches que tu peux la devancer au cimetiere

Le 20 avril 2013 à 09:08, par MAJUNGA En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Merci July ! Un proverbe moaga dit : "au marché on peut trouver des peaux de cabris !

Le 20 avril 2013 à 08:48, par rixxi En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Yabsi toi meme, en plus de me faire rire, on dirait que tu lis dans ma tete ! En gros les ’’barons du pouvoir’’ sont mauvais mais le Blaiso, nan il n’est au courant de rien, ou quand il devrait l’etre, c’est plus compliqué que ce que nous pauvres mortels pensont.. Bon je serais indulgent ici parce que ya manifestement des relations interpersonnelles fortes qui doivent brouiller son analyse ; mais ce n’est pas non plus une excuse. Elle semble integre et compétente. Il lui manque encore le dicernement et le courage politique.

3. Le 19 avril 2013 à 16:46, par Simpliste En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Courage madame

4. Le 19 avril 2013 à 16:51, par RAYIM En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

alice , de quelle type de courbettes faites vous allusion ?

de 1983 a 1999 , vous avez toujours ete a la soupe, et aujourd`hui vous parler de courbette au regime actuel.

personne , je dit bien personne d`entre vous n`aura la chance de LIDOVIC TOU , c`est dire vivre et mourir dans le systeme .

vous aurez tous long vie , pour rendre compte au dignes et vaillant peuple du burkina , qui ne paie rien pour vous attendre.

dans votre cas particulier , le jeux a ete trop fort , le regretter mari joue les opposants et madame est a la soupe du regime , ainsi a la maison c`est le peuple vous narger....................

wait and see

Le 19 avril 2013 à 19:07, par languedebois En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Cher rayim quand on n’a rien à dire le silence est mieux. je ne sais pas tu né vers quel siècle mais l’interview est beaucoup instructive. même si elle a été aux commandes reconnait en ellle un exemple nul n’est parfait y compris toi. donc respectons souvent les gens c’est une grandeur. Madame Alice BRAVO si je pouvais vous avoir comme mentor pour votre charisme dans les paroles et votre intélligence. encore BRAVO

Le 20 avril 2013 à 10:16, par SawadX En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Mon ami languedebois, on ne peut pas être intègre à moitier ! tu t’imagine qu’elle critique les tenors du CDP et jette par contre des fleures au Président du Faso. Toi comme moi, nous savons bien que Blaise qui dispose de tous les pouvoirs et qui accepte les décision qu’il juge bonnes y compris celle de son éjection du gouvernement. Mme Alice balance entre le bien et le mal critique les uns et benie certain. Si elle avait démisioner je pourais comprendre un acte de patriotisme. A l’entendre parler, elle me donne l’impression qu’elle est prête à retourner au Gouvernement si jamais on l’appellais. Elle tient surtout à son compte personnel.

Zéphirin Diabré et Ablassé Ouédraogo ont démissionés et ont conservés du cout leur intégrité.

Je n’ais rien contre cette dame, elle à du dinamisme et de la persuasion mais jetter des fleure à Blaise, principal responsable de notre situation, me choque !!

Bon vent madame !!

Le 21 avril 2013 à 18:06 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Sawax, lol. on ne peut pas etre enceinte a moitie. Moi je voulais enceinter ma copine a moi et je n’ai pas pu. Son ventre etait plein kompiletment.

Le 20 avril 2013 à 10:26 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

meme dans dans ta langue de bois tu reconnais que t’es pas intelligent,raison pour laquelle t’as pas compris ce que rayim a dit. t’es excusé sinon ce qu’il a dit est juste.

Le 19 avril 2013 à 19:47, par droit du peuple En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Vous avez mal compris ou mal lu madame la ministre.Elle a bien dit quand elle etait minitre il yavait de ses supers ministres qui voulaient que les autres font la courbette.Elle na pas parlé du regime actuelle en utilisant le courbette puisse qu’elle n’est plus minitre depuis 2002.Souvent avant de poster prenez le temps de comprendre ce que les disent.Merci pour la comprehension

Le 23 avril 2013 à 08:49, par zmyz En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

par zmyz. tu as raison rayim. madame est a la soupe pendant q monsieur est a l’opposition.quel paradoxe !!

5. Le 19 avril 2013 à 17:09, par TK En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Wow ! Tres interessant comme interview ! J’ai appris quelques details en plus sur les rapports et les liens entre certaines personnes que je ne soupconnaient pas du tout. Bel entretien Mr Ly

6. Le 19 avril 2013 à 17:35, par toutouroutou En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Je salue le courage des opinions de cette dame ! Je ne la savais pas aussi tranchante dans ces propos. Chapeau bas. A l’image de juliette dans son interview je penses que nos autres soeurs doivent donner aussi cette image de dignite. felicitation Madam !

Le 19 avril 2013 à 19:16 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Julie Bon Cou n’est pas a comparer a cette dame. Julie est une griote qui feinte les questions. Celle- la on sent de la franchise dans ce qu’ elle dit. Mais femme en politique, c’est tres dur au Faso ou elles peuvent facilement tomber comme les proies faciles , chair a canon, pardon chair a politique d’ hommes avides de chair feminine. Et meme dans les pays developpes, les femmes sont souvent victimes de la promotion canapes et elles finissent par aimer, donc ne sont plus victimes mais au depart lees sont toujours victimes de la boulimie male.

Le 21 avril 2013 à 18:09 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Tu veux dire que ya eu promotion capae dans ce gouvernement. Je t’ai relu trois fois mais je ne comprends pas ce que tu veux insinuer. Si c’est vrai, c’est quand meme grave, hein ? Avec ces malaides contagieuses la ?

Paris Rawa

7. Le 19 avril 2013 à 17:57, par nongasida En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

respect voici une mère que nos soeurs et enfants doivent imiter.En ous lisant je sens du serieu et une bonne organisation en vous contrairement à la julie qui veut toujours souper.Maman je t’embrasse fort !!!respect !!!! et longue vie.

8. Le 19 avril 2013 à 18:12, par PAPUS RAM En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

C’est maintenant que les langues se délient ? Au moment où CDP bat de l’aile ? Ayons plus de personnalité. Beaucoup ont contribué à enfoncer CDP et veulent maintenant se débiner. Assumez jusqu’au bout ensemble

Le 20 avril 2013 à 00:30, par july En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

better late than never

Le 20 avril 2013 à 12:21, par Le Consultant En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Oui,maintenant qu’elle est ecartée après 12 ans elle se moque de nous pour dire qu’elle ne fait pas la courbette.elle parle beaucoup de celine yoda dans la promotion de la femme qui n’a jamais construit une maison de la femme,c’est plutot Gisèle Guigma qui a innové.Mme la ministre,vous dites que le President n’a jamais dit vouloir modifier l’article 37,mais il n’a jamais dit non plus qu’il ne vas pas la modifier ??

9. Le 19 avril 2013 à 18:19 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Très bonne interview. On voit tout de suite qu’il y a de la suite dans les idées et que madame a une tête bien pleine et bien faite. Courage, que votre exemple fasse tâche d’huile et inspire nos sœurs. Trop de passages intéressants.

10. Le 19 avril 2013 à 19:08 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

La verite pointe son nez quand on vient a tout perdre. Voila une dame qui maintenant connait la verite. Juste pour avoir de la credibilite aux yeus de Blaise qui commence a compter ses partisans fideles. Je crois qu’elle voudrait dire : OUI BLAISE RESTE AU POUVOIR, MODIFIE LA CONSTITUTION et NE M’OUBLIE PAS, je ne suis pas encore fatiguee et je peux etre ton ministre ou conseillere. Aussi mon livre fait sa pub.

BASTAAAA

Le 20 avril 2013 à 02:05 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

merci d’avoir ecrit ma pensée. chers lecteurs observez comment elle a l’art de contourner les questions faisant allusion au depart de son ami Blaise

11. Le 19 avril 2013 à 19:11 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Madame la Ministre, Je n’ ai que plus de respect pour vous en lisant cette interview. Vous etiez ministre mais vous vouliez rester la technocrate. C’etait difficile face a des ministres cdr dans l’ ame, des ministres au parcours universitaire bien douiteux. Alos, la, ils ne tolerent pas la contradiction. Je fais de la sociologie politique et je vous contacterai en temps opportun pour voir si vous pourrez m’ aider a ecrire un livre sur les femmes politiques. je ne devoilerai pas le theme ici ni la problematique car je sais qu’ il y a des voleurs d’ idee dans ce pays. Vous etes pleine de sagesse : La phrase selon laquelle les femmes en politique doivent rester elles- memes, c’ est adire doivent rester femmes me rappele beaucoup Jean Jacques Rousseau dans l’ Emile/Sophie, Macaulay, Jean Martin et Maxine Greene et Giligan.

Je vous souhaite bon vent dans vos projets. On a voulu vous casser politiquement, mais on ne pourra jamais vous casser spirituellement.

Bravo Madame la Ministre et que Dieu vous benisse ainsi que toute votre famille

Le 19 avril 2013 à 23:09, par ma verité En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

encore une qui en veut á Salif Diallo, c’est á croire que ce Monsieur gouvernait le pays á la place du big Boss....il y a une constante au Faso et une et une seule personne qui détermine la longueur des carrières politiques...ouvrez l’oeil et le bon

Le 19 avril 2013 à 23:51, par kaosweogo En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

boh, heureusement qu’on l’a obligé à partir.... elle n’est pas plus saintes que ses paires...... elle n’aurait pas accepté l’alternance spontanément puisqu’elle se plaint encore après 12 qu’on l’a obligé à se lever du plat. AHHH Pauvre Afrique !!!!!! y aa marre vraiment. Basta !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le 20 avril 2013 à 00:22, par Lepaysdoitavance En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

vous faite de la sociologie politique......et c’est rousseau votre reference....ah la, vous avez du pain sur la planche.....

Le 21 avril 2013 à 18:03 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Ou est le probleme ? Vous connaissez Rousseau plus que moi ? Le Contrat Social n’est- il pas du domaine de la sociolopgie politque ou de la philosophie politique ? L’ Emile n’a- t- il pas etete ecrit par Rouseau ? N’ y a- til pas une vision sociologique de la societe quand Rousseau imaginait une education differente pour Emile le garcon et Sophie la fille ? Vive lefaso.net qui permet a des tares de se meler de ce qu’ ils ne comprenent pas.

Le 20 avril 2013 à 02:09 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

dans ce cas, fais vite hein !! si non ,un de ses pied est dans l’autre monde, tout comme son ami Blaise.

12. Le 19 avril 2013 à 22:30, par ka En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Alice vous êtes et vous resterez la même, on était les CDR du quartier, et vous étiez la grande sœur responsable, on vous voyait avec les Komy Sambo et autres, ceux qui ont condamné les camarades président Zerbo au TPR à la maison du peuple pour detournements des miettes, et même si vous ne citez pas de noms, ce sont les mêmes personnes qui ont comme fortune personnelle à nos jours six fois le budget du Faso, et qui coulent la vie en douce entre Ouaga 2000 et Kossodo. Même si on vous accuse de protéger le mari de votre cousine en fermant les yeux, et surtout en cadenassant votre caractère de CDR pure, vous êtes la fille de notre zinda nationale, celui qui a voulu avertir aux chefs coutumiers que leur avenir était sombre après l’indépendance dont il était membre demandeur. Père, mère, mari, votre famille a tout donné pour le Burkina et vous le savez bien : A votre place j’aurai la haine et même la violence pour ceux qui veulent que vous faites la courbette, mais si vous aviez pu côtoyer votre père à l’époque de ses pas politique des années 1940, il vous aura appris le dicton sacré qui sauve le monde et qui dit ‘’’ Qu’en opposant la violence à la violence, la haine à la haine, on applique une vieille philosophie qui ne donne pas de bon résultats.’’’ Alice vous étiez un médiateur incontournable, le Burkina va mal, et celui qui est au perchoir croit le contraire, pourtant il ne contrôle plus la corruption qui détruise à petit feu notre pays : Ce n’est pas un ancien journaliste qui fera peur a ceux qui se disent super ministre, cousin ambassadeur du président, et de puiser dans la caisse de l’Etat. Le premier ministre Tiao est inoffensif pour les vautours. Il faut un changement radical pour que ces supers ministres se calment auprès de la caisse de l’Etat. Dites a votre cousine et son mari qu’il Yeu Y. Maurice, S.Lamizana, S. Zerbo, J.Ouédraogo, T. Sankara, le Burkina était guidé, alors la famille Compaoré est remplaçable dans l’honneur. SVP dites au président Compaoré qu’il n’a plus des vrais conseillers comme le passé, tout autour de lui grouillent des vautours, et si tout le peuple s’associe à ces vautours, le Burkina sera à feu et à sang. Ka

Le 20 avril 2013 à 12:26 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Ca ne fait que commencer. A la fin il y aura des revelations plus graves.

salif Diallo vont regretter leur lacheté. il répondra de tous les abus du pouvoir. Voila des gens qui ont interet de fuir.

salif Diallo vont regretter leur lacheté. il répondra de tous les abus du pouvoir. Voila des gens qui ont interet de fuir.

Salif DIALLO veut se cacher pour profiter des richesses volés, mais on les tiens a l’oeil.

Salif DIALLO veut se cacher pour profiter des richesses volés, mais on les tiens a l’oeil.

Blaise ne peut pas partir et il ne pourra pas rester. Surtout il ne doit pas mourir.

Blaise ne peut pas partir et il ne pourra pas rester. Surtout il ne doit pas mourir.

A la fin de chaque regime de sang, comme KADAFI (viol des vierges, sacrifice humain, vol de diamant) , BAGBO (Sacrifice d’albinos) , BOZIZIE ( Os humain) BEN ALI (Decouvertes des richesses inimaginables)

Le 21 avril 2013 à 19:15, par Lavertue En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Mr Ka, je vous respecte. Je crois sincèrement que vous aussi, pouvez être interviewer. depuis la révolution, vous êtes connecté. Beaucoup d’anciens CDR comme vous sont ou ont été aux affaires. Sortez du bois et faites votre contribution, si modeste soit-elle. Le citoyen lambda a aussi droit a la parole si ce qu’il a à dire peut faire avancer les esprits ou les choses.

13. Le 20 avril 2013 à 03:55, par Beobiga En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Cette dame que j ai toujours respectee sans la connaitre a vraiment propulser

l ’enseignement de base au faso. Toujours dynamique et competente. Sans elle, peut etre que j etais cultivateur a Pouytenga car l education de base etait nulle. Dans la meme generation de dames de fer je peux citer Josephine Ouedraogo, Bernadette Dao, Monique Ilboudo,Beatrice Damiba. Respect a vous tous.

Le 22 avril 2013 à 07:31 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Vous amalgamez les choux et les carottes !

Le 22 avril 2013 à 18:49, par Beobiga En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Meme si tu n’aimes pas le lievre, il faut reconnaitre qu’il file

14. Le 20 avril 2013 à 06:00, par Inoussa verite USA En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

J’ai un respect religieux pour cette dame de caractere, honnete et intelligente. Elle a ete mon professeur.

15. Le 20 avril 2013 à 07:14, par Lassana En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Quand Madame parle de courbette elle nous prend pour qui. L’histoire de ce pays depuis 1983 n’est pas d’abord effacée. On ne peut pas devenir un modèle subitement.

Le 20 avril 2013 à 11:07, par ousmane En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Longue à Madame, j’etais eleve au lycée Philippe zinda kabore mais je ne jamais qui c’etait et c’est domage qu’on ne parle de lui !

Le 20 avril 2013 à 13:44, par Walbeogo En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

On ne peut que féliciter Madame Tiendrébeogo pour ce livre. Je me suis toujours demander comment la femme d’un opposant notoire pouvait être ministre du Parti au pouvoir. Cet interview m’éclaire. Dans cet interview elle touche du doigt un point important : vouloir enseigner le civisme alors que l’incivisme est partout visible.

Le civisme s’enseigne plus en pratique qu’en théorie.

16. Le 20 avril 2013 à 10:05, par KINDA En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

très bonnes réflexions. Si tous les membres du gouvernement actuel pouvaient prendre leur temps pour lire et relire cet interview !!!! Le seul hic c’est que Madame a ménagé la chèvre et le chou jusqu’au bout.

17. Le 20 avril 2013 à 10:18, par SawadX En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Mes amis, on ne peut pas être intègre à moitier ! vous t’imaginez qu’elle critique les tenors du CDP et jette par contre des fleures au Président du Faso. vous comme moi, nous savons bien que Blaise qui dispose de tous les pouvoirs et qui accepte les décision qu’il juge bonnes y compris celle de son éjection du gouvernement. Mme Alice balance entre le bien et le mal critique les uns et benie certain. Si elle avait démisioner je pourais comprendre un acte de patriotisme. A l’entendre parler, elle me donne l’impression qu’elle est prête à retourner au Gouvernement si jamais on l’appellais. Elle tient surtout à son compte personnel.

Zéphirin Diabré et Ablassé Ouédraogo ont démissionés et ont conservés du cout leur intégrité.

Je n’ais rien contre cette dame, elle à du dinamisme et de la persuasion mais jetter des fleure à Blaise, principal responsable de notre situation, me choque !!

Bon vent madame !!

18. Le 20 avril 2013 à 10:40, par Conv En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Madame, vous dites que vous n’étiez pas aimée, mais à mon avis, il n’a pas d’amour en politique ni même dans les contextes purement professionnels dépourvus de toute complaisance.

19. Le 20 avril 2013 à 11:25, par Joss En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Bonjour Madame Tiendrebéogo,

j ai bien lu votre interview qui du reste me semble cohérent et plein d´anecdotes. Cependant en lisant votre interview, je ne peux me permettre que d´attirer votre attention sur certains points :

1- A la question de savoir pourquoi le courant ne passait pas entre vous et Monsieur Salif Diallo vous disez :"Peut-être qu’il faut lui poser la question. Le courant ne passait pas parce que pour certains grands du régime, il fallait leur faire des courbettes. Pour eux, ils étaient fondés à vous donner des ordres et il fallait les exécuter. Selon eux, il y avait les ministres, c’est-à-dire eux-mêmes, et les autres qu’ils appellent « membres du gouvernement ». Ce sont eux les vrais ministres qui nomment les autres membres du gouvernement. Vous n’êtes donc pas sur le même pied d’égalité. Moi je ne me considérais pas comme simple membre du gouvernement. Je suis ministre et j’assume toutes les charges qui y sont liées, mais aussi toute la dignité liée à la fonction. Mais certains ne l’entendaient pas ainsi. Ils tenaient à montrer qu’ils sont politiquement forts."

Madame je comprends bien votre position et je regrette vraiment qu on ne vous ai pas aide dans votre tache. Mais je me dis que les seuls reponsables de cette situation etaient le President de la republique et le Premier Ministre d´alors.

En tant que premier ministre et "capitaine de l´equipe" c´etait à lui de prendre les mesures adéquates pour resoudre ces problemes et si sa médiation echouait alors le president devait vous convoquer et mettre les points sur les "i"

Dans tous les gouvernements du monde entier il y a toujours eu et il en aura toujours des differences entre ministres et ainsi va la vie. Votre mission est de mettre de coté vos querelles intestines et de travailler pour ceux qui vous ont mis là, c´est à dire le peuple.

2- A la question de savoir pourquoi y a t il une crise du systeme politique, je dirais pourquoi existe t il un grand fossé entre le president et son peuple vous repondez :" Je trouve qu’on ne soutient pas assez le président Conpaoré.

Pourtant, il y a beaucoup de gens derrière lui, ils se bousculent même pour être à ses côtés. Mais est-ce qu’ils sont sincères ? La plupart des gens se battent pour obtenir des postes et puis après, ils font ce qu’ils veulent. D’autres font de faux rapports au président. Il y a des années par exemple que la situation se détériore à l’université, lui-a-t-on fait de vrais rapports ? Je ne pense pas."

Maman Tiendrebeogo, ne soyez pas surprise que le président soit mal conseillé par ces chasseurs de postes selon vous. Ils n´ont rien à voir avec le président et pour eux s il perd le pouvoir, ils iront voir ailleurs. L essentiel pour eux est de remplir leurs poches et d´etre financiellement indépendants. C est ca leur objectif.

Mais j aimerais vous faire quelques remarques Maman qui selon moi sont les causes du decalage voire du manque de confiance entre le president et son peuple.

Le président Blaise compaoré n´a pas de temps et d´oreilles pour son peuple. je suis oblige de le dire et je m´en explique

Pouvez vous me dire à quand remonte la derniere visite imprevue du president aux medecins dans les hopitaux, aux travailleurs et aux agricultures ? je ne parle pas de vos conferences, de rencontres billaterales et je ne sais quoi ?

Est ce que le president est alle une fois prendre du doigt leurs conditions de travail ? Pourquoi n a t il pas de temps pour son peuple et si c est pour rencontrer des emissaires, il est prompt à le faire.

Son peuple veut sentir qu il est à son cote et non dans son palais fleutri de Kosyam. Si lui meme faisait ces sorties imprevues alors il aurait les reponses qu il cherche. est t il alle une fois voir l etat dans lequel se trouve l universite de ouagadougou, l etat dans lequel se trouve le CHU Yalgado Ouedraogo, est il alle voir l etat dans lequel nos enfants apprennent à lire et à ecrire dans les ecoles et lycées ? Que dire des paysans, des militaires et des autres couches sociales ! Rien maman, rien du tout !

J ai l impression que nos presidents africains pensent qu ils sont des rois voire papes et que c est au peuple de venir vers eux. Non ! En tant que president vous etes elu par le peuple et votre mission est de servir votre peuple au lieu de vous asseoir dans votre fauteuil presidentiel et d attendre des conclusions de je ne sais quels rapports, qui du reste ne deboucheront jamais sur des mesures concretes ou sont caremment faux.

Admettons maintenant que ces memes conseillers soient la et ne font rien. Quelle mesure a t il lui meme pris pour resoudre ce manque de communication ?

D habitude il est question de meetings quotidiens voire de reunions hebdomandaires entre le president et ses plus directs conseillers. A mon avis votre beau ne le fait pas, en atteste les crises qui l ont surpris.

D ailleurs on sent que quelque chose se passe au niveau de Kosyam vu que c est le General Diendére qui monte maintenant au creneau quand il y a des problemes. A travers l activation du General le president tient à nous dire qu il ne fait plus confiance à ses conseillers et pire à son premier ministre meme, en atteste la demarche du General pour trouver une solution avec le Garde de la MACO.

Ecoute t il ses conseillers nationaux ou beaucoup plus les blancs qui ne savent rien de la realite du pays ? la question merite d´etre posée car nos presidents voient aux etrangers les meilleurs conseillers et c´est tout á fait faux.

Un conseiller etranger est la pour son argent, le developpement du pays ne le regarde pas et c´est comme ca.

J ai tellement de choses à dire mais je m´arrete à là

Retenez simplement que si le president veut developper son pays et connaitre les inquietudes de son peuple, alors il a les moyens et les atouts pour le faire. C est à lui de les utiliser efficacement.

lebtre@yahoo.com

20. Le 20 avril 2013 à 12:00, par Le Sage X En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Il y a une constance dans les trois interviews ( Juliette, Alice, FOFANA ) : on reconnaît implicitement ou explicitement les erreurs j’allais dire les errements des hommes qui entourent Blaise COMPAORE et curieusement , on met son point d’honneur à dédouaner ce dernier à bon compte. Quelle gymnastique intellectuelle ! Un bon homme d’Etat ou politique est reconnu comme tél par sa capacité à s’entourer d’hommes irréprochable autrement dit on devient otage de sa propre création

Le 22 avril 2013 à 14:07 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Comprenez cette dame SVP. Dites, si à sa place vous lapideriez publiquement votre beau frère ? Elle n’est pas bien placée pour jouer à ce jeu ! Moi je la trouve honnête et réfléchie. Sachez aussi qu’elle a été le prof de Blaise. Elle serait même blâmable si elle décochait des flèches envers Blaise. Ce serait une lâcheté idiote !

21. Le 20 avril 2013 à 13:01, par Le Sage X En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Il y a comme une constance dans les interviews choc ( Juliette, Fofana, Alice) : on reconnaît implicitement ou explicitement les erreurs j’allais dire les errements des hommes qui entourent Blaise COMPAORE et curieusement on met son point d’honneur à dédouaner ce dernier à bon compte. Quelle gymnastique intellectuelle ! Écoutez on juge un homme d’Etat ou politique par sa capacité à s’entourer d’hommes moralement et politiquement irréprochables. Autrement on devient otage de sa propre création

22. Le 20 avril 2013 à 13:43, par DUOLO En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

S’il y a une vérité dite par Mme Alice Tiendrébéogo dans cet interview qui m’a touché c’est celle là " D’ailleurs, regardez ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. Combien sont restés révolutionnaires ? Ceux qui ont organisé les TPR, on ne les entend plus défendre les idéaux de justice, de la gestion transparente des ressources du pays. Finalement, je me dis que les dirigeants de la IIIème République qu’on a trainés devant les TPR vivaient plus modestement que ceux d’aujourd’hui, anciens révolutionnaires, qui tiennent coûte que coûte à faire la différence dans leur train de vie. S’ils ont ainsi changé facilement, c’est qu’ils ne croyaient pas aux idéaux de la révolution" Prevez par exemples des juges comme Komi Sambo Antoine, Millogo D Albert, etc. qui ont jugé des gens pour 100 milles et deux cents mille francs sont fortunés aujourd’hui et des anciens CDR comme Salif Diallo, Rock Marc Christian Kaboré, Mahama Sawadogo, Laurent Sédogo, etc. qui ont faits condamner des gens pour des broutilles d’argent sont des bonzes qui érigent des immeubles. Mme Tiedrébéogo je vous félicite pour votre courage politique. Que Dieu vous garde à demeurer ainsi.

23. Le 20 avril 2013 à 16:36, par Alexio En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Il est grand temps que nos les hommes integres fassent la cuisine a la maison pour bannir l inegalite entre les deux sexes. Pourqoui ces cadres dits intellectuels ne veulent plus vivre les memes contraintes sosiales d alors etudiants en Europe. Arrives au pays ils retombent dans les mentalites qui degradent la place de la femme dans une societe qui emmergir ou bien en voie. Cette hypocritie intellectuelle a empechee la femme de se lancee a la course de la magistrature supreme en Afrique,plus particulierement au Burkina-Faso. Je ne vois pas pourquoi une femme ne peut devenir Presidente du Faso. alors que c est elle qui gere la famille dans les plupart des temps. La macho-societe n avancera pas les choses avec notre temps moderne et numerique.

24. Le 20 avril 2013 à 17:16, par GINAGNE En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Merci MME VOUS ETES UNE BRAVE DAME. QUE DIEU VOUS ACCORDE UNE MERVEILLEUSE VIEILLESSE

25. Le 20 avril 2013 à 21:28 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Madame Alice, permettez moi de vous rafraîchir la mémoire, en 1994 pour cent mille francs CFA vous aviez livré votre domestique , Mare Hamado aux bourreaux de la maco tandis qu il reconnut et avoua son tort. Cette mort ne quittera jamais votre conscience. Vous êtes mauvaise madame.

Le 21 avril 2013 à 12:45 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Mefci pour cette info qui si elle est fondee efondre completement toutes ses theories

Le 21 avril 2013 à 18:15 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Wow. Julie a eu a livrer aussi son domestique pare qu’ elle cachait des billets francais a la maison en prevision de la devaluation. Donc nos femmes en politiques sont plus feroces que les hommes. Alors, elles oublient que c’est la femme qui met au monde les enfants. Toutes ces deux femmes ont ete ecartees du pouvoir et elles se plaignent maintenant. Vous etes vieilles, ecartez- vous pour des plus fraiches. Ca toujours ete comme ca sous le regne du Blaisot 1er.

26. Le 20 avril 2013 à 23:14, par goodman En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Mamie Alice,

Ne donnez pas l’accasion à n’importe quelle mamie à se comparer à vous car vous êtes une personne respectable.

En tant que personne protégée du Président de la République, ça serait insensé de faire de la courbette à un cdpiste qui qu’il soit.

La belle mère « gando » est un bel exemple, seulement que pour elle ne sent une fin prochaine.

27. Le 21 avril 2013 à 01:20, par TIENFO En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Appelons le chat par son nom. Vous avez étalé les valeurs morales et humaines de Feu Thomas SANKARA à plusieurs reprises dans votre interview. Quelqu’un avec qui vous n’avez pas beaucoup travaillé selon vos propres termes. Vous êtes muette en ce qui concerne Blaise COMPAORE, votre beau frère, votre élève et votre président pour avoir été son ministre pendant plus de dix ans. Donc il n’est pas bon. Dans votre conclusion vous parlez de snobisme de certains révolutionnaires encore aux commandes. Le seul et le vrai déviateur dans tout ça, c’est Blaise. Ayez (vous et les autres comme Juliette Bonkoungou) le courage de dire au président COMPAORE de rendre le tablier même s’il n’est pas fatigué.

En ce qui concerne les mémoires de notre illustre grand-père feu Philippe Zinda KABORE, vous aviez et vous avez toute la latitude de faire ce qui convient en tant que historienne et belle sœur nationale. D’autres n’ont pas cette chance.

Libérez sincèrement votre conscience en ce qui concerne ce régime pendant qu’il est encore temps. Il n’est jamais trop tard de mieux faire.

28. Le 21 avril 2013 à 07:26, par imothep vigie du pharaon En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

des efforts à encouragés

Le 21 avril 2013 à 09:24, par papy En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Madame, je ne savais pas que vous étiez si proche de Blaise Compaoré ? Maintenant je suis persuadé que vous ètes capables de lui dire qu’il ya du feu dans la modification de l’art 37 ; en plus il a meme été votre élève. N’ayez donc pas peur,il vous écouteras et vous pouvez ainsi sauver toute une nation.

Le 21 avril 2013 à 11:06, par sidyeta En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

A bien comprendre madame veut dire que dans tout son parti il n’yavait pas de technocrate et quelle etait la seule au point de ne pas travailler avec ces collaborateurs du parti. Qu’est ce quelle faisait dans un parti sans technocrates ?

Le 21 avril 2013 à 17:38, par kaosweogo En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Revoir ces personnages présentés comme des héros me fait bouillir le sang !!!! il faut qu’ils aient la décence au moins de se taire et de respecter le vrai peuple qui a subi et continue de subir le système. cessez de nous narguer.

Le 21 avril 2013 à 12:41 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

C’est plutot toi qui dois faire des efforts dans ton ecriture. Tu seras beaucoup plus pris au serieux

29. Le 21 avril 2013 à 12:20, par Mousso, Tienfo-Kagni En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

La Tantie Alice, vous faites partie des priviligies de la Republque qui ont la chance de cotoyer Blaise Compaore dans l’intimite familiale. Pour le bien de votre famille, de toutes les familles du Burkina et de la Nation entiere, usez de votre sagesse pour le convaincre de la necessite et de l’utilite de son depart. L’Histoire vous en saura gre.

Le Burkina est trop pauvre pour se payer le luxe d’une fin de regime a l’ivoirienne ou a la tunisienne.

30. Le 21 avril 2013 à 17:19, par Shaguy26 En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

la DAME nous confirme simplement que la plupart du temps certains de nos dirigeants (Président ) sont bien mais comme dans la majeur partie des cas l’entourage qu’il nomme est souvent miné avec les gens a but plus personnel que public (peuple).vous me direz c’est lui qui les nommes oui mais certainement pour leur compétence et non pour l’appétence .

31. Le 21 avril 2013 à 19:58, par gomis En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

mme sachez que blaise est le president, il doit assumer ttes ses deconvenues de salif et autres. C’est ca etre responsable ce n’est pas seulement les honneurs, la gloire mais les deboires aussi. l’histoire retiendra, le responsable c’est le president.

Le 21 avril 2013 à 23:19, par Ma foi ! En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

En fin de compte, rien n’est dit sur Blaise Compaoré. Elle attendra 2015 pour s’exprimer sur lui comme elle le fait sur Salif aujourd’hui. Hum !!! qui est fou ?

32. Le 21 avril 2013 à 23:15, par Ma foi ! En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »

Croyez vous que Salif agissait ainsi pour rien !? Non, je ne pense pas. Il savait qu’il avait une certaine assurance tout risque. Un peu comme Yacinthe Kafando à l’époque de Norbert Zongo. Moins gradé, il faisait chanter des généraux voir même le président. Si quelqu’un se permet d’avale une noix de coco, c’est il fait confiance à l’orifice d’en bas !.

D’ailleurs, si Alice se permet aujourd’hui de l’égratigner, c’est par ce qu’il a perdu ce pouvoir comme Yacinthe l’a perdu aussi. Comme quoi, tout passe.

Alors, ils passeront aussi. Seul Dieu est éternel !

33. Le 22 avril 2013 à 01:51, par ka En réponse à : Interview d’Alice Tiendrébeogo, ancienne ministre et député : « J’ai refusé de faire des courbettes aux grands du régime… »